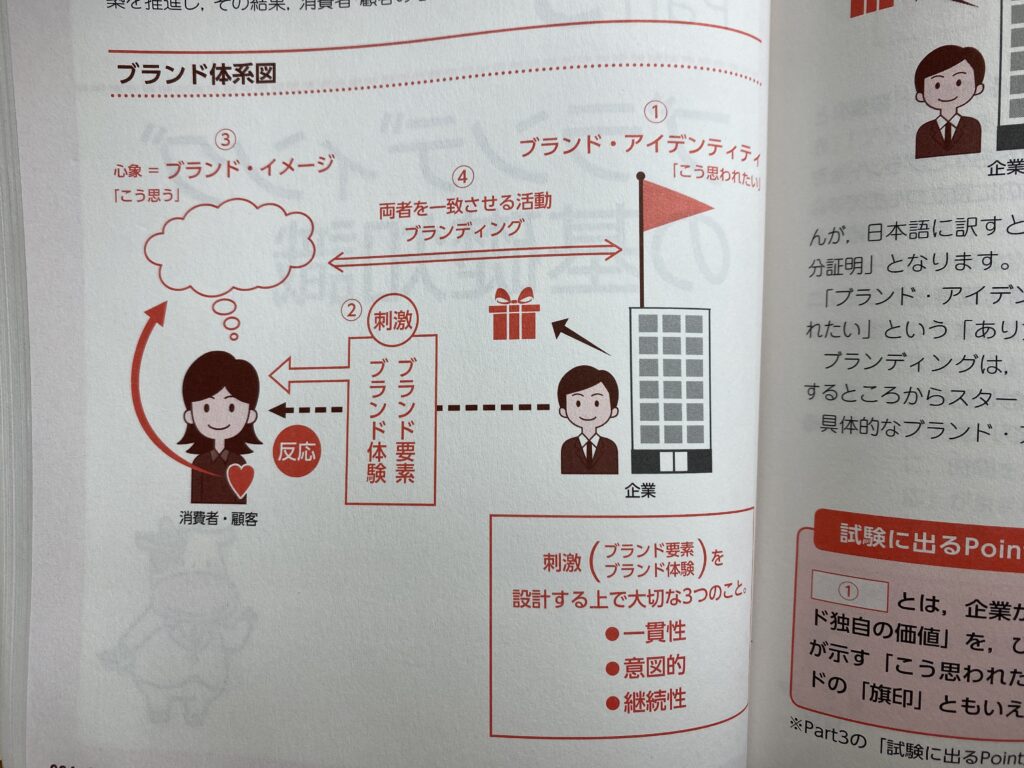

ブランド・アイデンティティ=(企業が)こう思われたい、ブランド・イメージ=(消費者・顧客が)こう思う。両者を一致させる活動=ブランディング

『ブランド・マネージャー資格試験公式テキスト』P.64 一般社団法人ブランド・マネージャー認定協会(2019)

概要

『ブランド・マネージャー資格試験公式テキスト』一般社団法人ブランド・マネージャー認定協会(2019)を執筆した当協会は「現場で使用できるブランド戦略の標準化作業を行い、日本で唯一のブランド・マネージャー、ブランド構築のプロフェッショナルを養成する専門機関として2008年9月に発足」※した団体です。

※巻末プロフィールより

ブランド・マネージャー資格の公式テキストブックで、マーケティング、ブランディングの基礎知識が網羅的に紹介されています。

本書の目的・構成

本書の目的はブランド・マネージャー認定資格試験3級の学習用ですが、その資格自体が企業や商品の「ブランド」を維持・管理・向上させていく役割であることもあり、試験を受けない人にとっても「ブランドとはなにか」「ブランディングとはなにか」「その手法は?」について学ぶことができます。

構成は以下のようになってます。

- ブランドの基礎知識(ブランドの定義・種類や歴史など)

- ブランドの重要性(ブランドのメリット、消費者・企業側から見た重要性)

- ブランディングの基礎知識(ブランディングの定義、流れ、ブランド・マネージャーとは)

- ブランド要素とブランド体験(ブランドの要素、ブランド体験とは)

- マーケティングの基礎知識(マーケティングとは、目的)

- ブランディングの手法(ブランド構築の8ステップ、STP分析、刺激の設計)

- ケーススタディ&インタビュー

では実際に内容を少し見ていきます。

ブランドとは

ある特定の商品やサービスが、消費者・顧客によって「識別されている」とき、その商品やサービスを「ブランド」と呼ぶ。

『ブランド・マネージャー資格試験公式テキスト』P.20 一般社団法人ブランド・マネージャー認定協会(2019)

ブランドとは、消費者・顧客側にあるもので、時間をかけてコミュニケーションを取ることで消費者が「識別できる」状態になって初めてブランドと呼べます。

念のため、「識別」の意味を広辞苑で拾ってみましょう。

しき-べつ【識別】

広辞苑

①みわけること。「ひよこの雌雄を識別する」②[生]人または動物が、質的または量的に異なる二つの刺激を区別し得ること。

つまりブランドは見分けられることが前提であると本書は述べています。

ブランドの重要性

ブランドのメリット・重要性については以下のように紹介しています。

ブランドが与えるメリット

- 消費者・顧客に対し

- 探索コストの低減

- 価値の獲得

- 機能的価値(製品・サービスの基本的な機能や品質)

- 情緒的価値(広告やデザインなど、製品・サービスの周辺に付加されている情報やイメージ。製品・サービスが持つ情緒的な側面。製品・サービスの基本的な機能以外の価値

- 自己イメージの投影

- リスクの低減

- 企業に対し

- エクスターナルブランディング(外向き)

- 競合商品・サービスとの差別化

- 価格決定権を得られる

- 法的保護を受けられる

- インターナルブランディング

- 自社内の意思統一と、社員モチベーションの向上

- ビジネスパートナーやステークホルダーとの協力

- 採用活動の効率化

- エクスターナルブランディング(外向き)

ブランディングの基礎知識

本書で紹介する体系図がわかりやすかったので掲載します。

つまり、企業側が持つ「こう思われたい=ブランド・アイデンティティ」と、消費者・顧客側が持つ「こう思う=ブランド・イメージ」の双方を、刺激(ブランド要素や体験)を通じて、両者を一致させる活動がブランディングである、ということです。

ブランド要素とブランド体験

ブランド要素はブランドを形成する最小単位のものとし、以下の要素を挙げています。

ブランド要素

- ブランド名

- ロゴ・マーク

- 色

- キャラクター

- パッケージ・空間デザイン

- タグライン

- ジングル・音楽

- ドメイン(URL)

- 匂い

ブランド体験

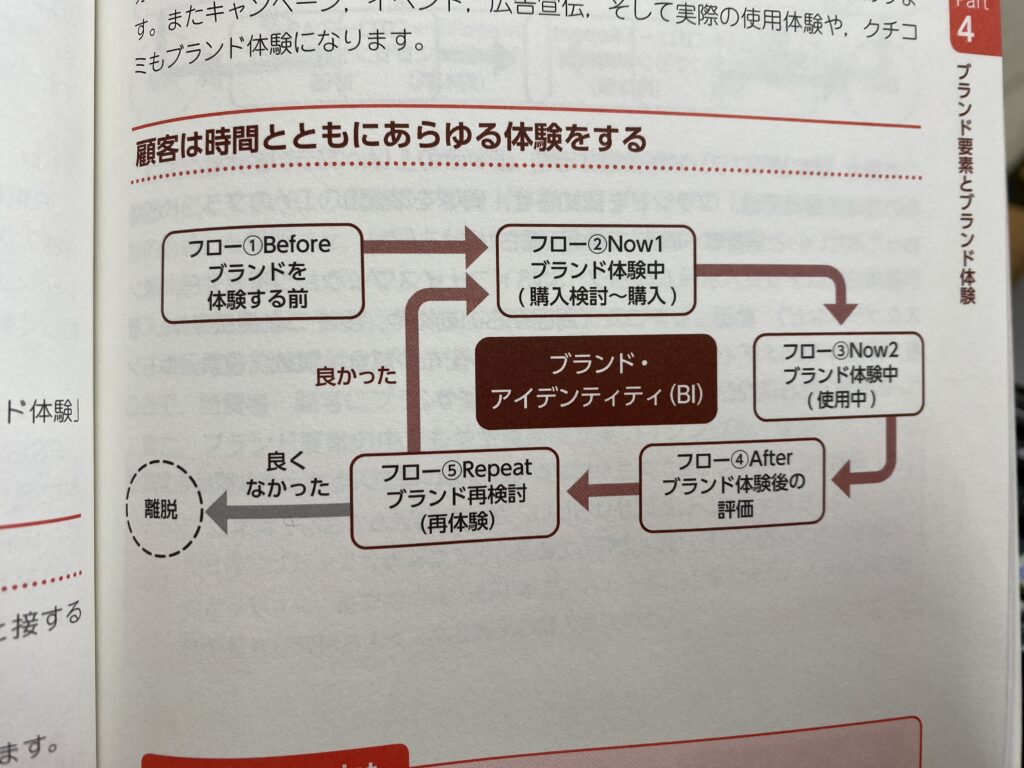

ブランド体験とは消費者・顧客がブランドと接するあらゆる機会、あらゆる接点のこと。ブランドを認知からリピートするまでの関係を記したシナリオでもあります。

マーケティングの基礎知識

本書ではブランド戦略において、マーケティング戦略は中核をなすものと考えています。

マーケティングの定義

マーケティングとは「顧客や社会の変化するニーズをつかみ、そのニーズに応えて製品・サービスを開発し、企業として利益を上げる仕組み

『ブランド・マネージャー資格試験公式テキスト』P.20 一般社団法人ブランド・マネージャー認定協会(2019)

ブランディングの手法

本書ではブランド構築ステップを策定し、以下のように紹介しております。

ブランド構築の8ステップ

- 環境分析による市場機会の発見(PEST・3C・SWOT)

- 市場細分化(セグメンテーション)

- 見込み客の選定(ターゲティング・ペルソナ設計)

- 独自性の発見(ポジショニング)

- ブランド・アイデンティティ

- 具体化

- 刺激の設計

- 目標の設計

外部・内部環境分析を行い、STPマーケティング、ブランド・アイデンティティの明文化を行い、刺激の設計、目標設定を行う流れです。

余談:ブランドの定義は研究者・実務者・書籍によっても異なる

本書ではブランドの定義を上記のように挙げていますが、研究者や実務家、書籍によって異なります。

例えば本書監修田中洋氏の『ブランド戦略論』(2017)によると、

交換の対象としての商品・企業・組織に関して顧客がもちうる認知システムとその知識

『ブランド戦略論』P.8 田中洋(2017)

また安原智樹氏の『ブランディングの基本』(2014)では厳密な定義は行わず、以下のように表現しています。

ブランドは頭の中の”シード権”

消費者にとってのブランドとは、「トーナメント戦のシード権」というとわかりやすいかもしれません。消費者の頭の中で、すぐに購入対象として思いつく商品は「シード権が高い商品」です。プロのテニスや将棋などのトーナメント大会では強いプレイヤーはシード権を持ち、後半に登場します。その分エネルギーを使わないで済むわけです。もし、あなたの会社の商品が、「こういったカテゴリーで買うのはAと決まっています」といわれるほどの指名を持っていれば第一シードであり、それも決勝戦から登場するような強いブランドといえます。

もう一つ、羽田康祐氏の『ブランディングの教科書』(2020)では、

ブランドとは、生活者から見た独自の役割を築き、感情移入が伴ったモノやサービスのこと

『ブランディングの教科書』羽田康祐(2020)

多少の違いはありますが「顧客視点」「記憶を伴う」という点では共通しています。

自分の足りない頭で考えると、

ブランドとは、顧客から見た人・組織・モノ・サービスが持つイメージ、みたいな感じがします。

パーソナルブランディングという言葉からあるように、商品やサービス、組織だけでなく「人」に対してもブランドは存在します。

所感

ブランドとはなにか、ブランディングとはなにか、そしてその活用法はなにかを俯瞰的に見ることができ、参考になりました。

じゃあこれでブランディングの支援が実務として出来るか、というとなかなか難しいと思います。一方で実務としてブランディング支援を行う上で、何が足りないか自分の中で見えてきたのでいくつか挙げておきます。

① 分析手法

本書ではブランド構築のステップの前段として分析を挙げています。ここではPEST分析、3C分析、SWOT分析、クロスSWOT分析などです。

他にも効果的なセグメンテーションの手法、ペルソナ設計方法などもありますが、自分の中ではまだまだ納得いく方法を模索している状態です。

分析に関してはイシューからはじめよ(書評)が参考になり、大まかな枠組み自体は見えてきている状態ですが、具体的な分析はまだまだ課題です。

② 企業理念やMVV設計

本書ではCI設計の議論には大きく触れてませんでしたが、企業の根幹をなす企業理念やMVVをどう設計するか、その支援の方法を検討しないといけません。

歴史が浅い会社や規模の小さい会社(〜20名程度)であれば、代表や従業員の方にインタビューすることで、企業の文化や色などが見えてきます。

ただ、歴史の古い会社や中規模・大規模になるとインタビューだけではなかなか見えてきません。その手法も探していく必要があります。

③ 継続的な支援方法

ブランディングは1日で終わるものではありません。支援を行う際には中長期的なフォローアップが必要となります。その定期的な支援内容も考えなければならないでしょう。

④ 自分なりのブランディング支援のフレームワークを作成する

上記を踏まえ、自分が支援する際のフレームワークを作成しておくのが一番かと思いました。まずは課題である分析手法からもう少し深掘りしていこうと思います。

では。